【迎亚运·话健康】肠镜发现息肉怎么办?一文教你读懂肠镜病理报告

958

供稿:本站

958

供稿:本站

在医院内镜室,医生经常会听到这样几个问题:

问:医生,我的肠道里有没有长息肉呀?

问:这个息肉是良性还是恶性的?是早期还是晚期的?

对于这些患者非常关心的问题,一般医生的回答往往很“谨慎”:等病理结果出来再看。因为病理是医生诊断的金标准。

今天,我们就对病理报告中一些常见的专业术语作简单的解读。

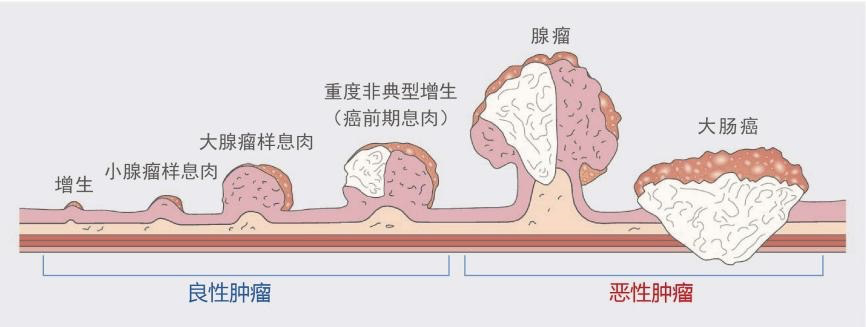

我们所看到的病理报告,大部分是关于结直肠息肉的。有研究表明,95%的大肠癌是由肠息肉发展而来。但是我们也不用过于担心,从息肉成长为腺癌是一个漫长的过程,一般需要5-10年。因此只要我们尽早筛查,及时地发现并处理它们就可以较好地预防大肠癌的发生。

根据病理类型,大肠息肉可以分为腺瘤性息肉和非腺瘤性息肉。

其中腺瘤性息肉是公认的癌前病变,主要包括:管状腺瘤、绒毛状腺瘤、管状-绒毛状腺瘤以及锯齿状腺瘤。

非腺瘤性息肉极少发展为恶性肿瘤,主要有炎性息肉、增生性息肉、错构瘤性息肉等。

1腺瘤性息肉

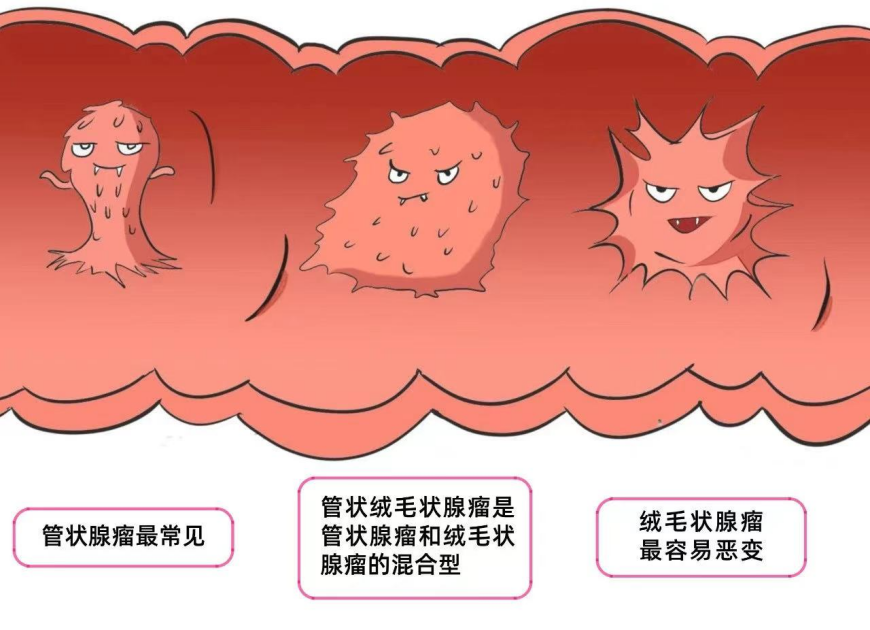

(1)管状腺瘤:是腺瘤性息肉中最常见的一种,主要分布于直肠及乙状结肠。在内镜下管状腺瘤多呈圆形或椭圆形,大小不等,表面光滑,而在显微镜下是由小管子组成,这也是其名字的缘由。管状腺瘤一般生长缓慢,分化良好,较少发生癌变。但需要注意的是,癌变几率低并不等于不会癌变,因此也不应掉以轻心。

(2)绒毛状腺瘤:约占腺瘤性息肉的5%-10%,大部分为广基性。它在肠镜下表面呈绒球状,多覆有粘液,有时可有糜烂。绒毛状腺瘤的癌变几率就高很多,有文献报道其癌变率约为30%-42%,而直径大于2厘米的恶变率可达50%。因此如果病理提示为绒毛状腺瘤,应遵医嘱做好密切随访复查。

(3)管状-绒毛状腺瘤:顾名思义,这是管状腺瘤与绒毛状腺瘤的混合型,其癌变风险也就介于两者之间。尤其需重视的是其内的绒毛含量,其与癌变概率密切相关。

2非腺瘤性息肉

(1)炎性息肉:是结肠慢性炎症所致的黏膜增生性反应,常见于慢性溃疡性结肠炎、慢性血吸虫病、阿米巴痢疾及肠结核等病的病变肠道中。炎性息肉是否会癌变目前尚无统一结论,但一般认为炎性息肉需先发生腺瘤性变化才可进一步进展为大肠癌。因此即便病理提示为炎性息肉,也需慎重治疗原发疾病。

(2)增生性息肉:此种息肉在肠道中最常见,其直径通常小于5mm,表现为黏膜表面的一个小滴状凸起,表面光滑。散发性增生性息肉一般是良性的,癌变的可能性很小。

(3)错构瘤性息肉:错构瘤性息肉是由于正常组织在肠道中的错误组合和排列而引起的肿瘤样畸形,一般是良性的。但如果这种息肉很多就要注意是否存在“错构瘤性息肉病”,它是一种遗传疾病,具有癌变的风险。

医生提醒

当我们看到肠镜病理报告上出现“腺瘤”等描述时,也不必过度害怕,担心自己已经得上了癌症,其实只要及时将其斩草除根,就等于把肿瘤扼杀在摇篮里。

在肠镜病理报告中

还经常会看到

“异型(不典型)增生”

“上皮内瘤变”

这些又代表了什么意思?

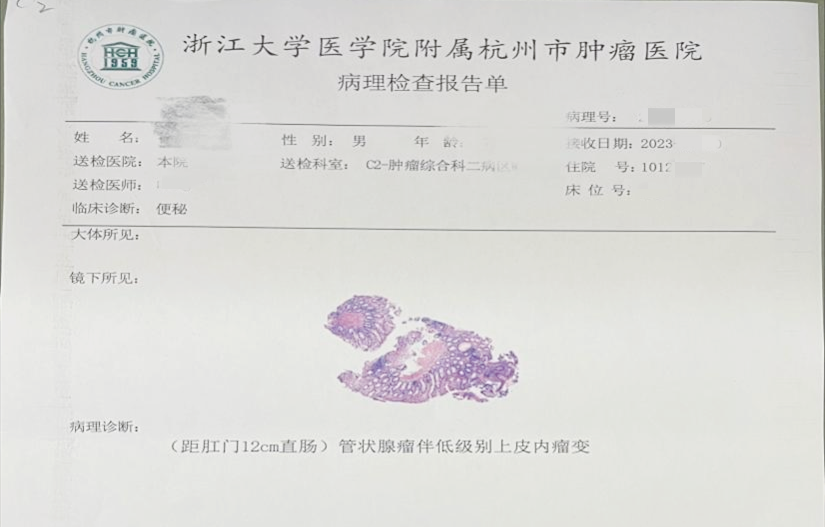

异型(不典型)增生是指正常上皮细胞出现了不同程度的改变,通常可分为轻度、中度和重度三级。

一般来说,异型增生程度越重,距离癌症就越近。

“上皮内瘤变”和“异型增生”代表的意义是一样的,只是不一样的叫法。

低级别上皮内瘤变相当于轻、中度异型增生。高级别上皮内瘤变相当于重度异型增生和原位癌,如果病理报告中出现此类字眼,需及时和临床医生沟通治疗。

需要注意的是,大肠息肉的切除也不是一劳永逸的事情,它就像“春风吹又生”的野草,过段时间可能又会卷土重来。因此只要我们肠镜报告提示有结肠息肉,即使已予彻底摘除,也应加以重视,做到以下几方面,减少息肉的复发。

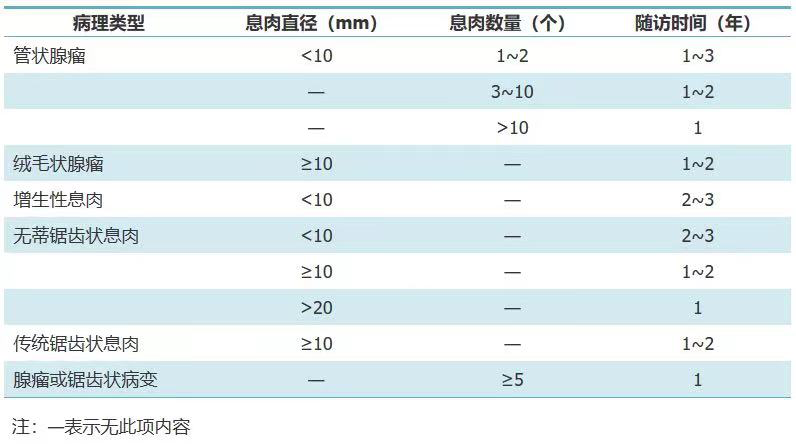

(1)定期复查。研究发现,大约有50%的大肠息肉患者在术后4年内出现了复发。因此,凡是已经明确结肠息肉的患者均要定期复查,尤其是息肉数量多、直径大、腺瘤性息肉者更要重视复查!不同病理类型及大小数量的肠息肉切除术后随访时间可以参考下表:

(2)调整饮食习惯。多吃新鲜蔬菜、水果,保持大便规律且通畅;减少油炸及辛辣刺激食物的摄入,戒烟限酒。

(3)适量运动。将体重控制在合理范围内。

(4)保持良好的心情。

返回

返回